NEWS

中国第一历史档案馆新馆坐落于北京市东城区祈年大街9号,于2016年破土动工,2022年正式投入使用。基于百年工程定位,档案修复室以提升明清历史档案修复能力、培育推动档案修复事业发展新引擎、树立档案修复行业标杆为建设目标,成为承担新馆档案保护职责的重点区域。

一、档案修复工作概况

中国第一历史档案馆始建于1925年,是保存了千万件明清两代中央国家机关及皇家档案的国家级档案馆,馆藏档案内容涵盖政治、经济、军事、文化、重大典章制度等诸多方面,集中体现了中华传统的政治文化,是研究和纂修明清历史的宝贵资料。档案载体以纸质为主,部分载体为绢质、木质、金属等,纸质档案装帧形式丰富多样,包括折件、簿册、手卷、挂轴、镜片、册页等。中国第一历史档案馆馆藏档案在悠悠岁月中历经数百年风雨、战乱,“八千麻袋”等事件亦对档案本体造成不可恢复的破坏,部分档案受残缺漏页、鼠咬虫蛀、脆化断裂、霉变、粘连、水浸、字迹洇退等病害侵袭,出现多种类型、不同程度的破损,待修复档案量巨大。

中国第一历史档案馆的档案修复队伍共有10人,修复方式以传统托裱与修补为主,根据档案破损情况及病害类型选取适宜的修复材料与工具,完成清洁除尘、除霉揭分、修补压平等修复工作。为提高档案抢救效率,2012—2018年,中国第一历史档案馆以采购社会性服务的方式扩大修复规模,在本馆修复力量基础上增加了十余名外聘人员,由其完成破损程度较低的档案修复或展平工作。除日常修复功能外,修复室还具备精品档案修复、复制临摹与社会宣教等功能,适时开展接待参观与修复体验课堂等活动。

二、档案修复室建设路径

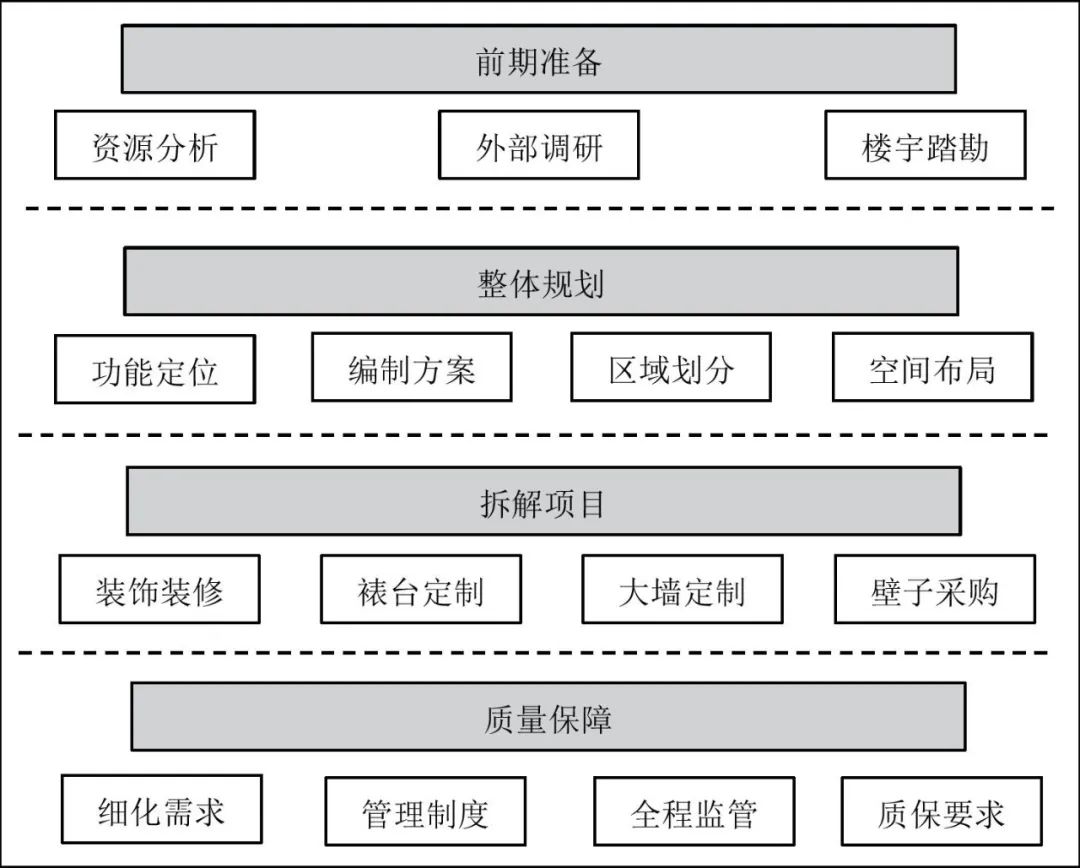

中国第一历史档案馆作为明清档案事业发展的新平台,其档案修复室的功能建设也顺应由传统转向现代的档案馆转型趋势,于内部而言,主要承担档案保护修复的基本功能;于外部而言,需发挥传承传统修裱技术、传播档案文化等社会功能。其新馆档案修复室需求于2016年与新馆大楼共同纳入建筑设计方案,在深入调研分析相关单位先进理念和经验的基础上,以功能需求为导向,制定了“前期准备—整体规划—拆解项目—安全保障”的整体建设路径(图1),力争将其打造成为以明清历史档案保护为主要视角、体现修复事业发展愿景的特色档案修复室典范。

01前期准备

图1 中国第一历史档案馆档案修复室建设路径

在档案修复室建设正式开展前,通过对馆藏档案资源体量、破损程度、修复效率的叠加分析,结合相关标准对档案修复室面积、光照等的要求初步确立空间需求。整理待研究问题后对档案和文博单位、设备厂家等开展外部调研,并根据调研情况不断修订调研需求,充分了解不同应用场景下的功能需求,依据实际情况确定修复室建设思路与建设目标,再就调研中发现的规划要点及细节进行整合,明确位置、面积、基础设施配置等需求,最终确定新馆B区4层、5层为档案修复室规划区域。2019年,新馆大楼初具雏形,具备现场踏勘条件,功能分区设计与空间动线规划同步推进,为功能需求实现和整体规划落地奠定现实基础。

02整体规划

整体规划过程以应用场景分析修复室功能需求,形成以档案修复与装裱、基础检测、档案暂存与除尘为主要功能,兼顾材料储备、信息化管理、社会宣传教育等功能的整体功能规划。在此基础上细化空间布局规划,将整体工作区域划分为综合修复室、传统修复室、外包修复工作区、暂存除尘间、修复纸样间、染纸干燥间,主要修复设备配置为14张裱台、70余扇活动壁子、近30延米纸墙、若干修复设备及若干储物柜架,根据建筑空间与水电消防等基础配置要求绘制各功能区域布局规划设计图,完成新馆档案修复工作室建设方案。

03拆解项目

根据建设方案与楼宇基础条件,档案修复室建设以“顶层设计—整体思维—细化需求”三重导向进行推进。因部分修复设备设施制作工艺繁复,成品质量受材质、气候等客观因素影响较大,整体建设过程拆解为装饰装修、裱台修缮与定制、大墙定制、壁子采购四个主要项目,各项目分别细化需求与设计图纸,再以整体思维推演项目进场施工时间,合理规划进度安排。

04质量保障

档案修复室建设是一项系统工程,且多项硬件设施建成后难以返工,各环节的施工质量都直接影响最终效果呈现。中国第一历史档案馆通过细化项目需求、严格管理制度、全程专人监管、签署质保协议等多重保障加强对建设过程与成品质量的监督管理,对各项目的深化方案逐一确认规格与技术指标,保障新馆档案修复室建设工程安全落地。

三、关键项目

01整体规划

新馆档案修复室装饰装修项目是根据对各功能区域基础格局、基础装修,以及消防、空调、视频监控设备布设的实地踏勘结果,结合档案修复用水台、纸架、纸柜、照明灯组等修复设备设施的专业化要求率先入场施工的项目,针对管道隐蔽施工、室内设计、定制台柜、消防改造与灯具等具体要求对档案修复室区域的基础配置完成优化改造。

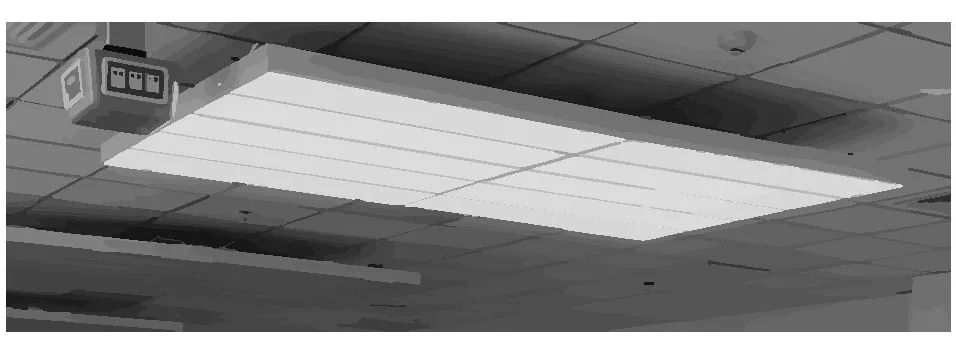

该项目以满足主要使用功能为首要要求,结合实用性与视觉美感,保障档案修复过程中的档案安全与人员安全,在功能完备、布局合理的基础上体现传统修裱技术传承与历史文化内涵。根据现场条件,经过深化设计,最终确定综合修复室、传统修复室、外包修复工作区沿外墙定制集储物柜、工作台面、展示功能于一体的实木储物柜,包窗设计,台面配备五孔插座。除暂存除尘间与修复纸样间外,各房间沿给排水位定制不锈钢制糨糊边台,配备可抽拉冷热混水龙头、手宝热水器及防水插座。染纸干燥间因功能需要单独定制不锈钢制固定水槽、活动水槽、电动晾纸架、固定晾纸架等。因灯具对修复操作有直接影响,修复裱台上方定位定制光源,依据《档案馆照明系统设计规范》(DA/T 91—2022)及调研情况定制照度为1000lx+、显色Ra大于90、GAI大于90、紫外线含量低于75µW/1m的专业照明灯箱,实际尺寸比照下方裱台尺寸,满足同一房间可统一开关、单组灯箱可独立控制开关及旋钮亮度调节要求。每组灯箱配备一台可遥控升降功能柱,功能柱需搭载至少2组5孔插座(图2)。

图2 定制灯箱及功能柱

02裱台修缮与定制

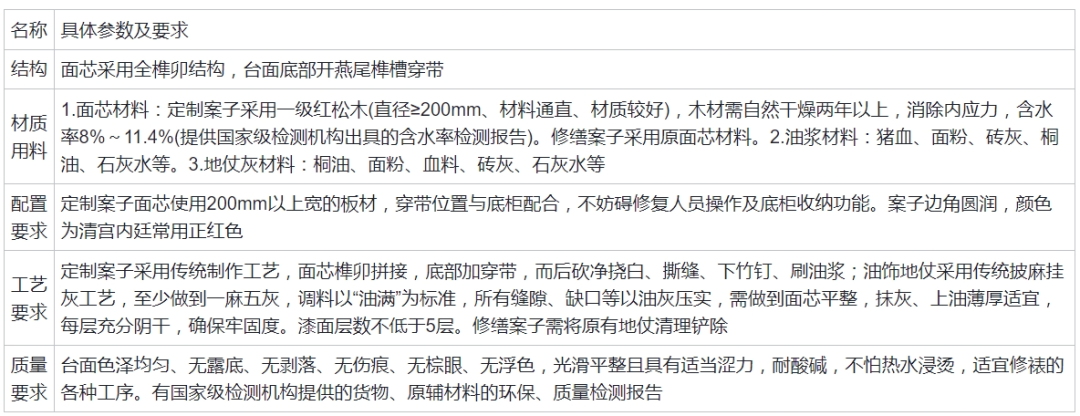

传统大红漆案是用于破损档案托裱、修补等技术操作的裱台,也称为案子,通常以实木做胎,经披麻挂灰,施以大红面漆,下配实木储物底柜,可满足档案修复操作需求。修复案子须利于对珍贵历史档案的全方位保护,包括极端状态下台面的稳定性(如热水、溶剂浸泡等),避免因质量问题损伤档案。中国第一历史档案馆原有修复案子10台,尺寸规格为1.3~2m。其中2台为20世纪70年代制作,最新的3台为2016年制作。长期修裱中因外部环境变化,案子均出现不同程度的木胎起拱、漆面皴裂等。考虑其木胎较于新木胎更为稳定,20世纪70年代所做2台胎体沉稳,更是珍贵,经多方研讨决定将原有案子进行修缮后运至新馆继续使用,另新做4台。

10台原有案子送至厂家后铲去漆灰,将木胎打磨加固,施一麻五灰地仗及传统髹漆工艺。新做案子使用已加工成型的松木框架榫卯相交成龙骨内芯,上下面双包加固,后施一麻五灰地仗及传统髹漆工艺,具体参数要求见表1,使案面具有稳定性和实用性(图3)。

修复案子底柜适配台面设计,保证台面受力均匀、稳定,同时以日常修复工作使用物料、工具等实际需求为依据合理设计储物空间,实现收纳有序、取用便捷。由于原有案子穿带位置各异,为保障案子受力与美观性,结合各类修复用纸与修复工具的存放需求,每个案子单独定制底柜样式。

表一案子制作要求

图3 定制案子台面

03干燥工具定制与采购

大墙是固定于墙面的档案干燥工具,用于各种尺寸破损档案修复完成后的绷干操作。纸质大墙由吸湿性能强、拉力强度大的手工纸在木框(图4)上糊制而成,木质大墙由不易变形的优质木板钉于木框上制作而成。中国第一历史档案馆共定制了4面纸质大墙,1面木质大墙。

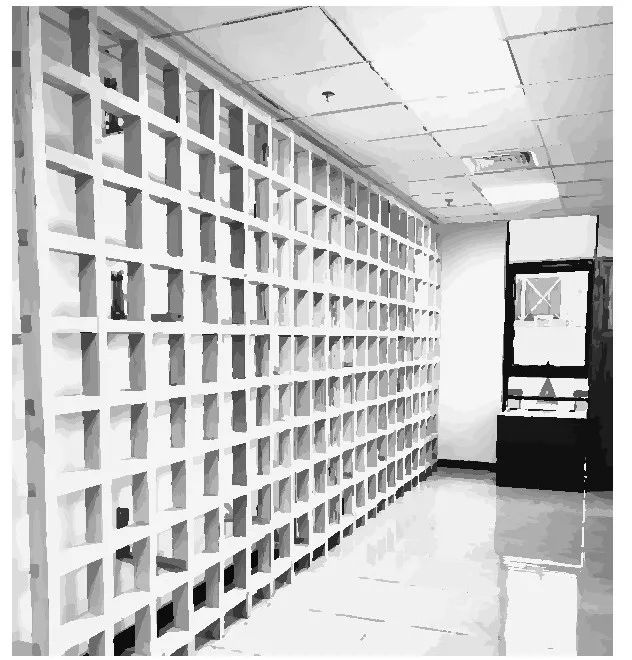

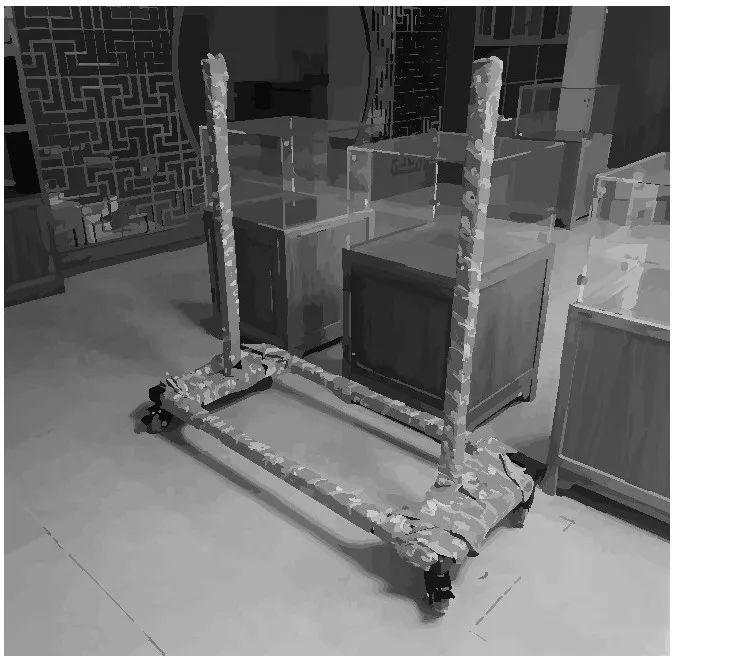

活动壁子是门扇活动式档案干燥工具,用于较小档案的绷干操作,由上下梁、固定器、壁扇组成。中国第一历史档案馆共采购70余扇纸质活动壁子,其制作以优质不锈钢制作上下梁及固定器,固定于地面、墙面,将纸质壁扇固定至框架中,便于转动使用。纸质壁扇由木框糊纸制成,木框由木材榫卯拼接,纸张错位叠托、扒乘并补洞,逐层加厚,总层数为23层。壁扇木框材料选用已开料存放五年以上的优质红松木,以确保壁子长期使用不变形。纸张材料选用高质量高丽纸,确保纸面平整耐用。除门扇式活动壁子外,还有2扇屏风式活动壁子,以优质不锈钢制作底座,配可固定活动轮,纸质壁扇安装于底座上,可推拉移动使用(图5)。

图4 大墙框架

图5 屏风式活动壁子底座

四、档案修复室建设思考

突出应用需求导向

档案修复的发展特点是传统修裱技术与科学检测修复设备辅助并行驱动发展,新时代档案修复室的基础设施建设在顶层设计上需突出应用需求导向,在实现保障档案安全、提高抢救性修复效率的主要应用功能基础上辅以其他功能建设。因此修复室的建设规划应采用“功能需求梳理—整合现有资源—预留升级空间—合理设计布局—基本设备设施招采”的逻辑架构。

因各档案馆馆藏档案的年代、性质、载体、破损程度不尽相同,各级档案馆的功能定位也存在差异,因此在修复室建设规划初期,应首先梳理修复室的主要功能,依据功能需求测算所需裱台、大墙等基本修复设备的体量。根据功能需求梳理现有资源,包括建筑格局、建筑安全条件、已有修复设备等硬件资源,修复队伍、修复管理流程等软件资源,将可利旧或可改造的硬件资源分类梳理,根据修复人员的修复水平及工作管理流程合理设计空间布局。布局规划完成后分层次、分阶段开展装饰装修、设备设施定制等工作,可分项目逐一采购,也可总包为整体项目统一采购,项目实施应为未来修复技术的发展、管理制度的优化、修复效率的提升、功能需求的扩增等预留充足的提升空间。

制定标准化系统参数体系

近年来,我国已完成多个档案馆新建、改建、扩建项目,2017年浙江省档案馆新馆建成并投入使用,2019年北京市档案馆建成并对外开放。“十三五”期间,我国600余个中西部地区县级综合档案馆大部分建成,6家区域性国家重点档案保护中心投入使用。《“十四五”全国档案事业发展规划》提出要加强重点领域档案工作监管,鼓励有条件地区建立乡(镇)档案馆,档案馆的建设依然是未来一段时期的一项重要任务。

作为档案馆建设中一项涉及面广、专业度高的综合性项目,档案修复室建设可参考的标准体系依然较为薄弱,档案馆建设标准中关于修复室的标准要求也过于宏观,部分地理位置偏远或专业修复队伍尚未配备齐全的档案馆无法获取行之有效的修复室建设参考资料,不利于修复工作的开展。因此应参考已建成的国内外各类档案修复室的先进建设经验,依据我国各级档案馆的现状,制定详细的档案修复室建设标准与标准化建设图集,从而提升我国综合档案馆修复室建设的整体水平。

因修复室建设在建筑行业中较为小众,档案修复行业也可组建修复室建设数据库,建立供应商名录,提供合作过的设计单位、施工单位、监理单位、设备厂家等单位的完成质量与联系方式,共享修复设备、定制产品、照明系统等设备设施的配置要求,共同提升修复室规划和布局的科学性,完善基础设施标准和施工规范。

强调全程精细化管理

20世纪法国档案学家米歇尔·迪香在《档案馆建筑与设备》一书中就已提出档案的修复实验室应装备有修补设备,水电线路设计应与设备安装的类型与位置相匹配。档案修复室对于工作区域的光照、面积、承重程度、线路系统布设等方面要求较高,一般办公用房的标准规划设计参考性不足。因此在档案馆新建、扩建、改建的初期就需将修复室的建设纳入整体规划中,全程精细化管理。新建档案馆应在可研报告或项目建议书阶段就充分考虑档案修复室的特殊要求,包括区域面积、修复规模、功能定位、整体造价、建设工期、质量验收标准等,尽可能全面地向建筑设计单位提出设计任务书,制订一份周密的设计方案和招采计划。

精细化管理是科学管理的基础,是提升效率与效益的一种管理模式。档案修复室建设施工过程中应以制度强化管理,充分运用程序化、标准化等形式,要求施工单位聚焦项目需求,细化各项目的具体规则与指标,对施工单位与施工人员采用全流程精细化管理,为修复室主要功能的实现提供硬件支撑与基础。

文章来源:《档案学研究》2024(05)作者:中国第一历史档案馆 杨茉如有侵权请联系删除